芯片(IC)是如何炼成的?

芯片的原材料是什么,制造芯片的过程有哪些?

大家都知道我们现代的生活中与各种电子设备息息相关,比如手机、电脑、平板、相机和各种家用电器等等。但是可能不是所有人都知道,这些电子设备里面其实都会有一种同样的东西,那就是芯片!那么芯片又是什么东西?怎么制造的?今天给大家介绍一下沙子变成芯片的过程。

制造芯片的原材料是什么?

其实制造芯片的原材料就是我们日常生活中常见的沙子,更准确的说是沙里面的硅元素。

硅是地壳中含量第二多的元素,而沙子里面硅含量很高。硅是一种半导体材料,也就是说通过掺杂,硅可以转变成导电性良好的导体或者绝缘体。

为了能用于制造芯片,硅必须提纯到非常高的纯度,要99.9999999%以上,也就是说每10亿个原子中至多有一个非硅原子。

第一步:融成硅锭

硅在熔融状态被抽出来后凝固,形成一种由单个连续无间断的晶格点阵排列的圆柱,那就是硅锭。它的直径大约是300毫米,重约100千克。

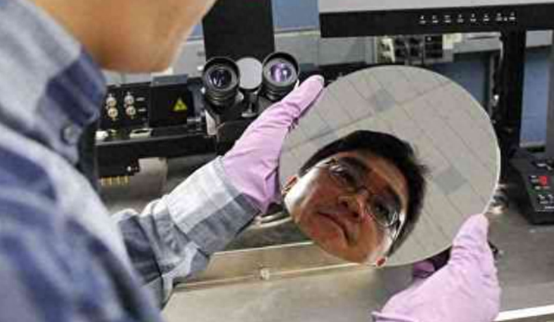

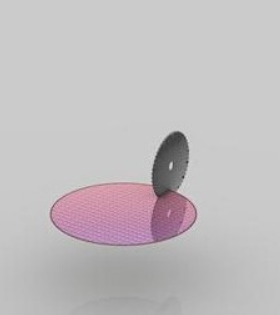

第二步:切割硅锭

利用专业的切割设备把硅锭切割成单个硅片,也就是我们平常说的晶圆(wafer),切割后需要打磨、抛光等,一直到晶圆光滑得像一面镜子。晶圆的尺寸一般是8寸或者12寸。

第三步:光刻

光刻的意思就是使用一种特殊的方法用光刻胶把图像印到晶圆上,这种液体对特定频率的光敏感,能够抵御某种特殊化学物质的腐蚀,因此在蚀刻过程中它起到保护作用,腐蚀掉的是不想要的部分。

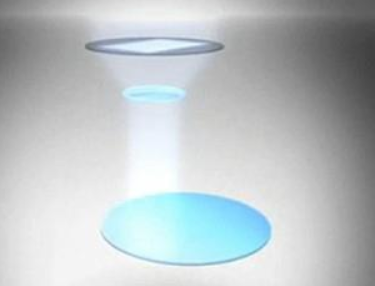

第四步:曝光

光刻后就是曝光的过程,光刻胶硬化后,使用一定频率的紫外线照射可让它融化。利用膜片把图像(电路)印到晶圆上,和以前照相机底片的原理相似,被膜片盖住的光刻胶保留下来,同时图像要经过透镜缩小。

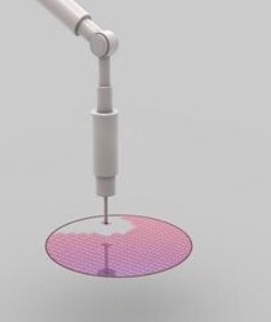

第五步:离子注入

利用离子束对覆盖着光刻胶的晶圆进行轰击,未被覆盖的部分嵌入了杂质,也就是高速离子冲进了未被光刻胶覆盖的硅表面上,这就是掺杂的过程。由于硅被掺进了杂质,其导电性也被改变。在离子注入后,清洗光刻胶,在掺杂区就形成了晶体管。

第六步:电镀

晶体管就绪后接下来就进行电镀,在晶圆上电镀一层硫酸铜,让铜离子沉淀到晶体管上,铜离子会从正极走向负极。电镀完后铜离子会沉淀在晶圆表面形成薄薄的铜层。

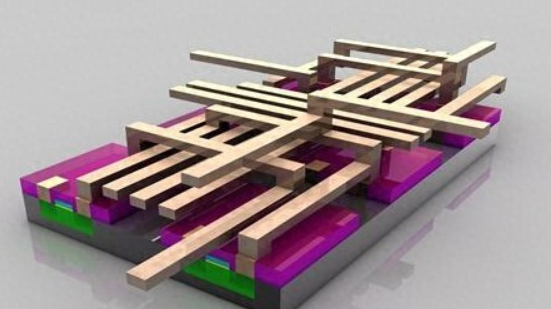

第七步:抛光

抛光就是把多余的铜抛光掉,也就是把晶圆表面磨光滑。芯片表面看起来异常平滑,但实际上可能包含很多层复杂的电路,放大之后可以看到它极其复杂的电路网络,如下图所示:

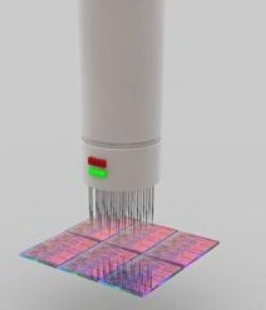

第八步:晶圆测试与切割

每一块晶圆上面包含很多颗芯片,利用测试机台对晶圆进行功能测试,使用参考电路图案对每一块芯片进行对比。测试完之后,就是切割,把晶圆切割成块,每一块就是一个芯片(DIE)。根据测试的结果,丢弃有瑕疵的芯片,把好的芯片留下进入下一步流程。

第九步:封装与测试

经过一系列漫长的工序和过程,终于得到了一颗IC芯片,是不是就可以拿去使用了呢?还没有!一颗芯片相当小相当薄,所以非常脆弱,如果不外加保护很容易损伤。所以要给芯片加上一个坚硬的外壳,那就是芯片的封装了。芯片的封装类型有很多种,比如DIP,BGA之类的,加上封装后的芯片也便于焊接在电路版上。封装完毕后就得到一颗我们平时能见到的芯片了!